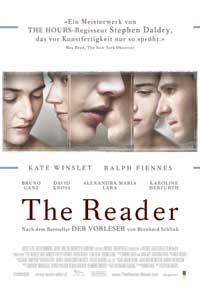

The Reader

Rezension von Walter Gasperi

In den späten 1990er Jahren erinnert sich der Staatsanwalt Michael Berg an sein Leben, das ganz geprägt war von seiner Beziehung zu der rund 20 Jahre älteren Hanna Schmitz: In den 50er Jahren wurde sie zu seiner ersten grossen Liebe und eine leidenschaftliche Affäre entwickelte sich. Nicht nur um Sex ging es dabei, sondern die Geliebte verlangte von dem damals 15-jährigen Gymnasiasten auch, dass er ihr zahlreiche Klassiker der Weltliteratur vorliest. Plötzlich verschwand aber Hanna aus Michaels Leben, bis er sie etwa 10 Jahre später als Jus-Student beim Besuch eines Kriegsverbrecherprozesses auf der Anklagebank sieht.

Stephen Daldry hält sich bei seiner Verfilmung von Bernhard Schlinks Roman inhaltlich ziemlich genau an die Vorlage, verschiebt aber die Akzente und auch die Tonlage. Denn während der gelernte Anwalt Schlink sachlich und nüchtern anhand der individuellen Geschichte grundsätzlich vom schwierigen Umgang der deutschen Nachkriegsgeneration mit dem Nationalsozialismus, mit Schuld und dem Umgang mit den Schuldigen, zu denen doch auch die Vätergeneration gehörte, erzählt und damit das Thema des Analpabetismus verknüpft, fokussiert Daldry, nicht zuletzt durch eine penetrante Musiksauce unterstrichen, stärker auf der Liebesgeschichte, forciert das Melodram und drängt die historisch-moralischen Fragen zugunsten, vor allem gegen Ende hin tränendrückender Emotionen in den Hintergrund.

Eindrücklich gespielt ist das zweifellos von der mit dem Oscar ausgezeichneten Kate Winslet als Hanna, während David Kross als der junge Michael Berg blass bleibt, und durchaus gediegen, aber eben auch sehr bieder und ohne eigenen Interpretationsansatz inszeniert. Da nie eine persönliche Motivation oder gar Handschrift des Regisseurs spürbar wird, bleibt letztlich doch nur die zwar kunstvolle, aber überflüssige Bebilderung des Romans.

(Walter Gasperi)

Kritiken

| Offizielle Website | Verleiher |

| www.thereader-movie.com | Ascot Elite |